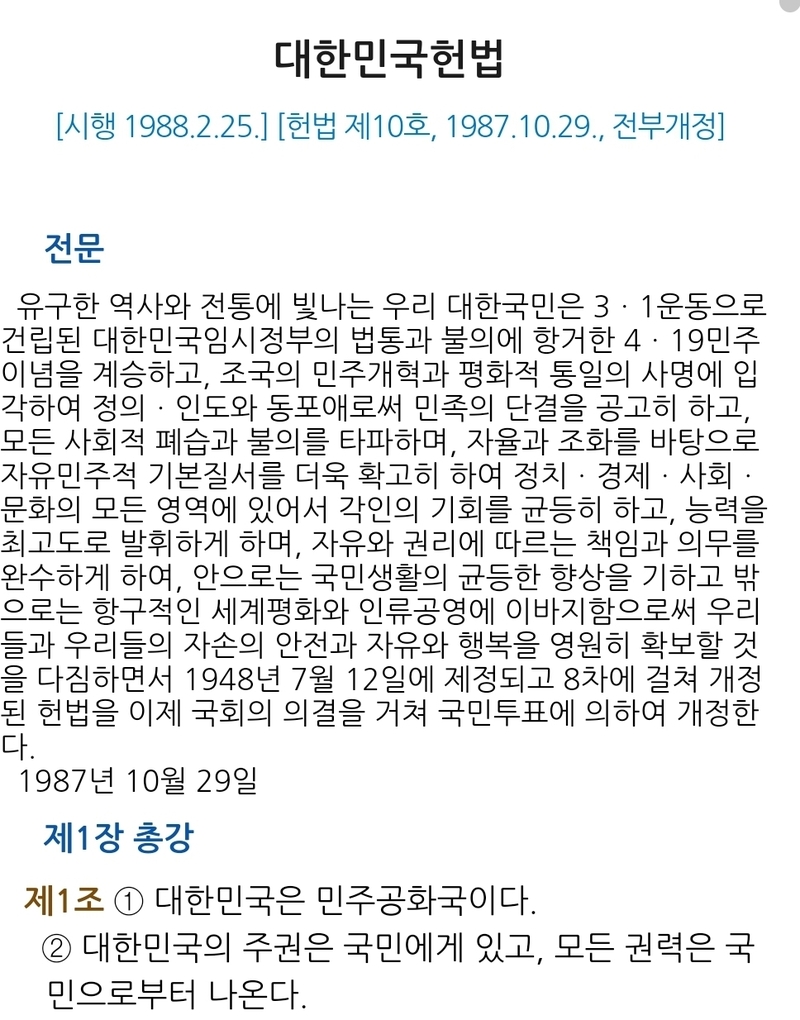

대한민국 헌법 전문은 "불의에 항거한 4·19 민주이념을 계승"한다고 명시하고 있다.

이는 부정과 불의에 저항해 자유민주주의를 지켜온 국민의 역사를 상징하며, 헌법적 가치로 승화된 우리 모두의 유산이다. 하지만 지금 대한민국은 또다시 이러한 민주적 가치가 시험대에 올랐다.

부정선거 의혹과 이를 둘러싼 논란이 민주주의의 근본을 흔들고 있다.

국민 주권이 위협받고, 헌법 질서가 흔들리는 지금, 헌법 전문이 언급한 국민 저항권의 의미를 되새겨야 할 때다.

부정선거 의혹은 단순히 정치적 논란이 아니다.

이는 선거의 신뢰성과 공정성을 훼손하며, 국민 주권을 부정하는 중대한 헌법적 문제다.

선거는 민주주의 체제의 기반이며, 국민의 의지를 가장 직접적으로 반영하는 도구다. 만약 선거의 무결성이 의심받고, 이를 해소하지 못한다면 국민은 더 이상 민주주의 체제에 신뢰를 가질 수 없게 된다.

이때 국민은 저항권을 통해 불의를 바로잡을 책임과 권리를 가진다.

'국민 저항권'은 헌법 전문에 직접적으로 명시되어 있지는 않으나, "불의에 항거한 4·19 민주이념"을 계승한다고 한 구절에서 그 상징적 의미를 찾을 수 있다.

4·19 혁명은 부정선거에 대한 국민의 저항을 통해 독재를 무너뜨린 역사적 사건으로, 이는 국민 주권과 헌법적 기본질서를 수호하기 위한 저항권의 도덕적, 역사적 정당성을 부여한다.

저항권은 단순히 권리가 아니라, 국민의 헌법적 책임으로서 이해되어야 한다.

윤석열 대통령은 이번 계엄령 선포가 부정선거 의혹의 진상을 철저히 규명하기 위한 불가피한 조치였다고 밝혔다. 헌법 제77조에 따라 계엄령은 대통령의 고유 권한이며, 국가 비상사태 시 헌법적으로 허용된 조치다. 그러나 이 권한은 국민의 기본권을 제한하고 민주적 절차를 중단시킬 수 있는 만큼, 오직 헌법적 가치와 국민적 요구를 수호하기 위한 최후의 수단으로만 사용되어야 한다.

그럼에도 불구하고, 현재 정치권과 일부 기관은 국민의 신뢰를 회복할 부정선거 의혹의 진상 규명보다는, 대통령에 대한 탄핵과 고위공직자들에 대한 내란 혐의 수사에 집중하며 국민적 갈등을 증폭시키고 있다.

정작 부정선거 의혹 자체에 대한 조사와 해소는 뒷전으로 밀리고 있다.

이러한 상황은 국민의 저항권을 더욱 정당화하며, 평화적이고 합법적인 방식으로 헌법적 질서를 회복해야 할 국민의 책무를 더욱 부각시킨다.

'국민 저항권'은 헌법적 가치를 지키기 위한 최후의 수단이자 도덕적 책무다.

이는 폭력적이거나 불법적인 방식이 아니라, 평화적이고 합법적인 절차를 통해 행사되어야 한다.

헌법 전문이 말하는 "4·19 민주이념"은 폭력이 아니라 국민의 단결된 의지와 합법적 행동을 통해 민주주의를 회복한 역사적 사례를 기반으로 한다.

지금 대한민국은 과거 4·19 혁명 당시와 유사한 중대한 전환점에 서 있다.

국민은 헌법 전문의 정신을 바탕으로 부정과 불의에 저항해야 하며, 공정성과 투명성을 요구해야 한다.

저항권의 행사는 단순히 현재의 위기를 극복하기 위한 것이 아니라, 미래 세대가 더 나은 민주주의 체제 속에서 살아갈 수 있도록 하는 역사적 의무다.

민주주의는 그 자체로 완성되지 않는다.

국민의 신뢰와 참여, 그리고 헌법적 가치를 지키려는 의지가 없으면 민주주의는 쉽게 흔들린다.

부정선거 의혹과 같은 위기는 단순히 정치적 갈등의 문제가 아니다. 이는 국민이 나서서 헌법 질서를 지키고, 공정한 사회를 만들어야 할 책무를 다시 상기시키는 신호다.

'국민 저항권'은 국민의 헌법적 권리이자 의무다.

지금 이 순간, 평화적이고 단결된 국민적 행동만이 민주주의의 위기를 극복하고, 헌법적 가치를 강화하는 길이다.

대한민국 자유민주주의의 미래는 우리 모두의 손에 달려 있다.